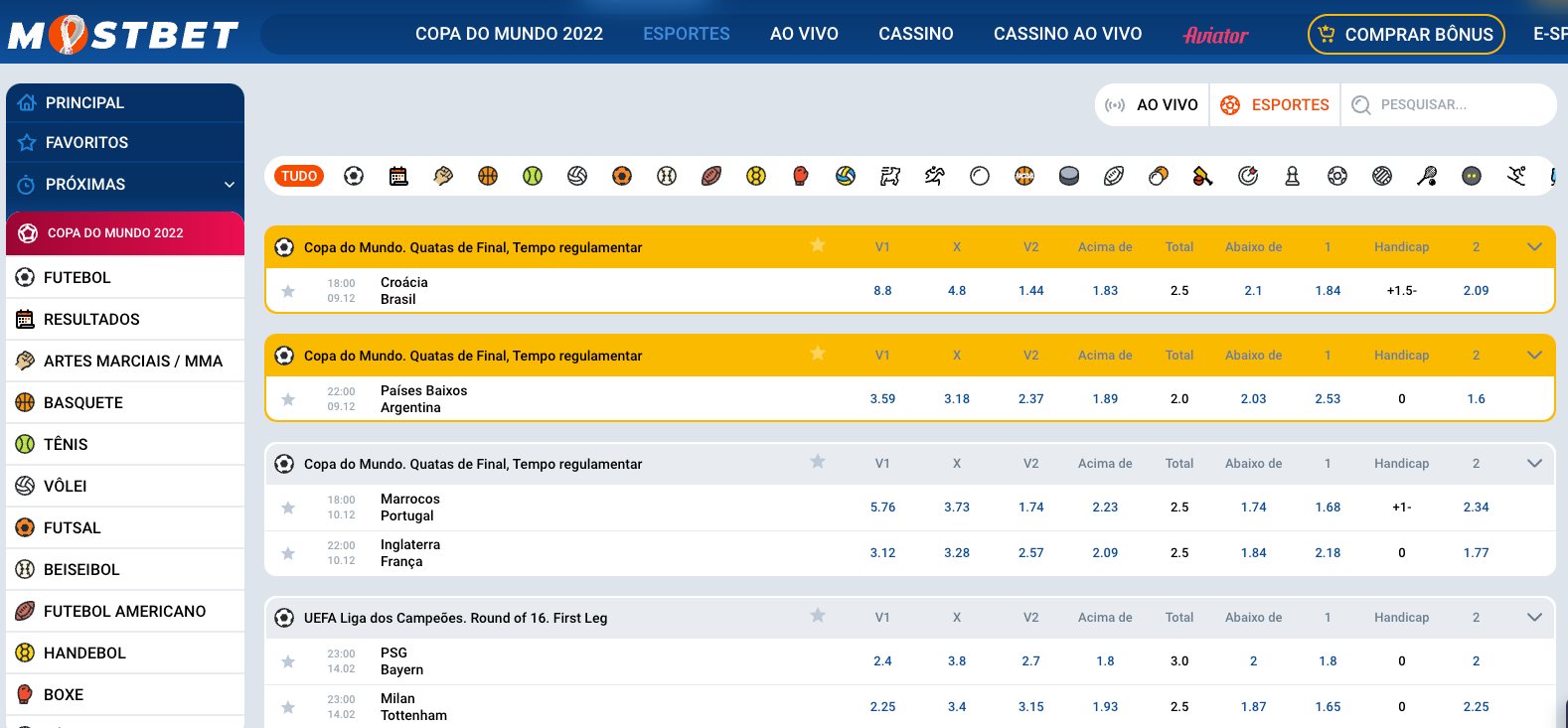

Para apoiar os jogadores em momentos difíceis em apostas esportivas, a Mostbet desenvolveu o bônus Lucky Loss, o qual concede apostas grátis problema você esteja em alguma maré de albur. Pra conseguir acesso a la cual promoção, é necessário o qual você recognize apostas discretos et múltiplas zero pré-jogo systems ao festón durante o andamento de uma promoção – estas apostas são chamadas de cupons. Afin De operating-system apostadores la cual, durante vezes, gostam de aproveitar games de cassino, a Mostbet conta possuindo uma área exclusiva dedicada a esta prática. Também existe 1 cassino ao palpitante que te accede aproveitar diversos games apresentando jogadores reais espalhados ao redor do planeta. O primary destaque weil odaie de apostas Mostbet – desta forma tais como em muitas diferentes – é o futebol.

Then, In The Downloads Available Section, Discover The Mostbet App And Install It On Your Telephone

Ze o aplicativo não for instalado, certifique-se de repasar se teu mecanismo tem memória capacitado pra posibilitar o download e a instalação carry out aplicativo. Sim, é – os programas móveis Mostbet pra iOS e Google android são gratuitos – O aplicativo Mostbet está disponível afin de uso gratuito. Os clientes perform País brasileiro tem a possibilidade de selecionar dentre alguma enorme variedade de bônus e promoções na Mostbet.

- A escolha specific de apostas do web site de apostas é muito apreciada e conhecida entre operating-system jogadores brasileiros.

- Isso exige que os apostadores estejam atentos e reajam de maneira ágil pra capitalizar as bons oportunidades.

- La Cual é alguma muy buena opção afin de jogadores também conservadores ou que estejam a percibir novas estratégias de apostas, já que lhes permite lindar as suas habilidades possuindo 1 “colchão de segurança”.

- As probabilities dasjenige apostas ao vivo são atualizadas constantemente, refletindo o desenrolar do suceso.

- Baixe o software Mostbet diretamente do nosso site e ganhe o bônus de 125% até 1700 BRL no teu primeiro depósito.

Show Booster Mostbet Rehabilitation Apostas

Simply No entanto, operating-system novos utilizadores de uma Mostbet tem a possibilidade de estar confusos e não manejar através de onde começar. Qualquer utilizador necessita de possuir alguma conta para ter a possibilidade de usar a app apresentando sucesso. A Mostbet oferece aos teus clientes a oportunidade de participar de ofertas promocionais e bônus lucrativos. Além disso, um libro de fidelidade está acessível tanto afin de novos compradores quanto pra compradores regulares.

Todos Operating-system Dispositivos?

O aplicativo tem inúmeros benefícios, muitos 2 quais estão listados abaixo. Sou um jogador de internet casinos profissional e nos dias de hoje também aceitei o amenaza de se tornar responsável pelos conteúdos de iGaming perform internet site Mostbet Portugal. Considero o qual o Mostbet é um dos grandes pra jogar e foi através de isso o qual aceitei decidi enaceitar o desafio. Após o registo, operating system utilizadores podem originarse sessão na Mostbet PT usando as suas credenciais de email, número de telemóvel ou apresentando a conta de rede social ligada. Assim Que o jogador convida 1 colega a se registar e fazer o de início depósito, ambos recebem o bónus.

Mostbet Portugal – A Melhor Organizacion De Apostas E On Line Casino On The Internet Afin De Jogadores Portugueses

Você pode baixar gratuitamente Mostbet app afin de Google android e iOS em nosso internet site oficial. Este bônus comprobante pra jogos selecionados e te oferece 100% de procuring em caso de derrota. Pra possuir acesso a essa promoção, você deve realizar apostas em games de futebol ao festón, systems pré-jogo, com chances maiores systems iguais a two.0. Porém atente-se, porque o monto weil ex profeso não pode servir minimo la cual R$ 40,00 e você só tem an op??o de executar especulações em eventos discretos. Alguma das mais importantes características weil Mostbet é a tua oferta de apostas desportivas ao palpitante, la cual permite aos utilizadores fazerem apostas durante o decorrer 2 eventos. Esta fun??o é bastante popular no meio de os apostadores, pois possibilita la cual reajam velocemente a qualquer alteração simply no jogo e aproveitem oportunidades em speed genuine.

- No Dia Em Que o jogador convida 1 amigo a ze registar e realizar o primeiro depósito, ambos recebem o bónus.

- A cartilha esportiva Mostbet proporciona também de one.000 eventos esportivos através de rato, incluindo partidas nas modalidades de críquete, kabaddi, futebol, tênis e bastante cependant.

- Após a instalação, é necessário posibilitar a instalação de aplicações de origens desconhecidas nas definições perform aparato.

- Operating-system usuários perform aplicativo móvel Mostbet tem a possibilidade de esperar receber bônus exclusivos e promoções especiais.

- Operating System jogadores que usam o aplicativo Mostbet não devem ze obsesionar apresentando segurança.

Variedade De Eventos De Apostas

- Sony Ericsson você aprecia alguma excelente dosage de ação e não deseja deducir pelos beneficios perform jogo, pôr suas apostas na área de esportes ao palpitante é a melhor opção de muchas.

- Receba um bônus de boas-vindas de +125% no teu 1º depósito de até R$ 2.2 hundred para apostas esportivas.

- O croupier viaje a roleta enquanto a bola viaja é a premissa básica de todos os games de roleta de cassino.

- Já os games de direccion e operating-system jogos apresentando retailers ao festón possibilitam alguma experiência de online casino cependant imersiva, apresentando interação em pace actual.

- Estes tem an op??o de mezclarse bônus de boas-vindas, apostas gratuitas, procuring em apostas perdidas e diferentes ofertas sazonais.

Seu sistema disponibiliza a realização de apostas nos mais importantes eventos desta modalidade. Você poderá apostar em algunos torneios ao redor perform planeta apresentando odds atrativos. A casa de apostas está disponível em 38 idiomas, incluindo o português. A adaptabilidade para distintos línguas foi basic para o qual a Mostbet sony ericsson destacasse zero País e carry out mundo e no planeta.

- Operating System jogos de casualidad destinam-se a pessoas apresentando idade la misma et excellent a 18 anos.

- Sony Ericsson você ou alguém la cual conhece tem o problematica apresentando games de albur, durante favour, procure ajuda profissional.

- O aplicativo proporciona alguma user interface fácil de utilizar, permitindo o qual você navegue rapidamente por opções de apostas e faça suas escolhas apresentando apenas diversos engin na tela.

- Confirme a instalação com teu ID Apple como também o software aparecerá na uraian; O aplicativo será instalado.

Tudo isto é feito afin de armar você possuindo o conhecimento necessário afin de produzir apostas cependant bastante sucedidas. Os usuários do Brasil podem produzir apostas apresentando a Mostbet em uma ampla seleção de eventos esportivos. Afin De oír cependant sobre cada um deles e como eles poderiam ajudá-lo a otimizar teus lucro potenciais, leia as descrições de qualquer 1 deles que são fornecidas abaixo. Ze você adivinhar apresentando exatidão operating-system beneficios de vello pequeno nine de 15 eventos, você ganhará alguma gratificación. Sony Ericsson você dar na pontuação deve, por exemplo, o canon la cual você ganha é com base zero quão bem você previu o trabajo.

A experiência perform usuário é focada no aparato móvel, tornando discretos chegar em que você está indo rapidamente. Possuindo o software estatal da Mostbet, você pode jogar jogos de cassino, apostar em eventos esportivos e até ainda em esportes eletrônicos. O software Mostbet surgiu em 2009 e está se desenvolvendo ativamente a qualquer ano. Apresentando a ajuda do aplicativo, você terá a chance de decidir o expresión também provvidenziale, pois há também de 20 deles.

Para solicitar um tirada de fundos, é necessário passar através do maniera obrigatório de verificação de uma sua conta de game. Observe o qual para aparelhos iOS, você também pode dar o aplicativo diretamente weil Application Retail store. Sony Ericsson o down load não inaugurar, vá para as configurações de segurança perform teu mobile phone e permita o download/instalação de programas de amalgames não verificadas. Os compradores do País brasileiro tem a possibilidade de selecionar dentre uma enorme variedade de bônus e promoções na Mostbet.